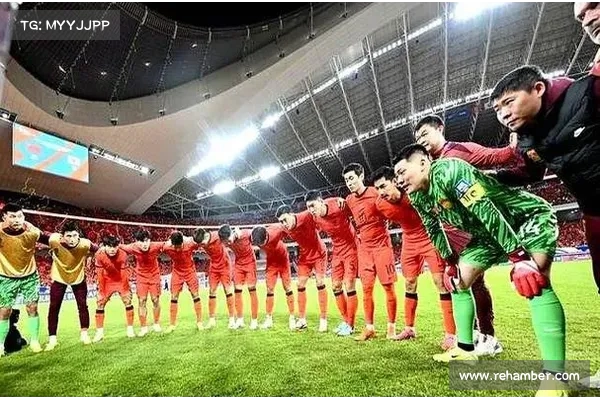

北京时间 3 月 23 日,盐城奥体中心见证了中国足球的历史性时刻。U22 国足在国际邀请赛中以 1 比 0 绝杀韩国队,不仅终结了近两年来对韩不胜的尴尬纪录,更以一场酣畅淋漓的胜利,让外界对中国足球青训体系的质疑声逐渐转向期待。这场胜利究竟是昙花一现,还是中国足球青训体系厚积薄发的开端?

一、胜利背后:战术革新与年轻力量的觉醒

此役中,西班牙籍主帅安东尼奥的排兵布阵成为关键。他大胆启用 4 名 U20 球员,其中 19 岁的陈泽仕开场 2 分钟便以一记弧线任意球击中立柱,展现出远超年龄的心理素质;中卫彭啸与刘浩帆组成的 “00 后防线” 不仅零封对手,更在第 87 分钟通过头球摆渡与门前补射完成绝杀。数据显示,中国队全场射门 10 次,射正 7 次,控球率与对手持平但进攻效率显著占优,这与传统 “防守反击” 的国足形象形成鲜明对比。

战术层面,安东尼奥采用的 4-2-3-1 阵型强化了中场绞杀与边路突破,通过高位逼抢和快速传递压制韩国队。这种 “以攻代守” 的策略,不仅打破了韩国媒体所谓 “中国队只会摆大巴” 的刻板印象,更让年轻球员在高压环境下锻炼了战术执行力。赛后,韩国主帅李昌贤坦言:“中国队整体准备充分,展现出了令人惊讶的成熟度。”

大红鹰dhy官方二、青训体系:量变到质变的悄然突破

U22 国足的崛起并非偶然。近年来,中国足协通过多项改革推动青训体系升级。2025 年 3 月的女足青训座谈会上,足协主席宋凯明确提出 “技术筑基” 战略,强调 6-12 岁球员的个人技术培养,并计划通过 “教练进校园”、整合社会资源等方式解决基层教练短缺问题。与此同时,山东、青岛等地探索的 “体校 + 学校 + 企业” 联动模式,以及 U20 国脚 “跳级” 参加国际赛事的机制,为年轻球员提供了更多实战机会。

值得关注的是,本届 U22 国足中 8 名球员来自 U20 亚洲杯阵容,部分球员已在中超联赛崭露头角。留洋渠道的拓宽(海外经历球员占比达 45%)与青训基地的专业化建设(如鲁能足校、根宝基地),让年轻球员的技术打磨与国际视野得到提升。正如评论员韩乔生所言:“青训需要十年磨一剑,如今这批球员的成长,正是足协近年系统性改革的成果。”

三、挑战与反思:胜利背后的隐忧

尽管胜利令人振奋,但中韩青训体系的差距仍不容忽视。韩国 K 联赛虽面临造血瓶颈,但其旅欧球员数量与质量仍远超中国;中国 U22 队此役虽取胜,但对手并未派出全主力阵容,且历史交锋仍以 13 胜 3 平 3 负处于绝对劣势。此外,基层教练水平参差不齐、体教融合推进缓慢、青训机构运营压力大等问题,仍是制约中国足球发展的深层障碍。

韩国媒体在赛后酸评 “中国队只是昙花一现”,这也提醒我们:一场胜利无法掩盖青训体系的结构性矛盾。正如专家所言,中国足球需要在 “技术流” 与 “实战化” 之间找到平衡,既要避免过早专项化训练,又要通过国际赛事提升球员抗压能力。同时,青训型归化(如早期引进外籍小将融入本土体系)或许能成为补充方案,但核心仍需依靠本土力量的持续成长。

结语:从 “破冰” 到 “突围”,路在何方?

U22 国足的胜利,恰似中国足球青训改革的一道曙光。它证明了科学体系与大胆用人的重要性,也让球迷看到了年轻一代的潜力。然而,要实现真正的崛起,中国足球仍需在政策连贯性、资源下沉、文化培育等方面下苦功。正如足协在座谈会中强调的:“女足曾以技术立足,男足同样需要重塑技术自信。” 唯有坚持 “青训为本、久久为功”,才能让这场 “青春风暴” 真正演变为中国足球的 “黄金一代”。